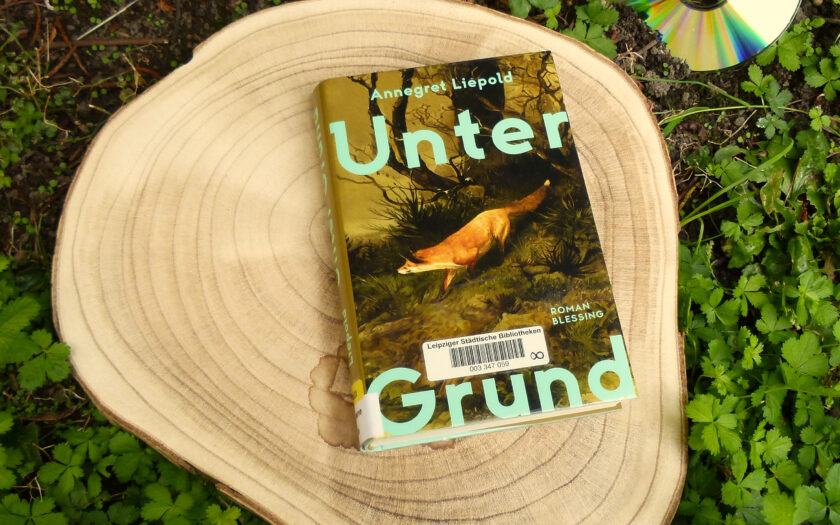

Unter Grund – Annegret Liepold

Verlag: Blessing Verlag | Seiten: 256 Erscheinungsjahr: 2025 |

Kurzbeschreibung

Hals über Kopf verlässt Franka den NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe, den sie als Referendarin zusammen mit ihrer Schulklasse besucht. Zu intensiv sind die Erinnerungen, die in ihr wachgerüttelt werden. Sie wird von Ereignissen ihrer Jugend überfallen, die sie nicht loslassen. Franka entschließt sich, sich ihren Erinnerungen zu stellen, mit der Vergangenheit und ihrem Abstieg in die rechte Szene abzurechnen. Dafür kehrt sie an den Ort zurück, an dem alles begann: an den Ort ihrer Kindheit und Jugend, in ein kleines, fränkisches Dorf mit Himmelsweihern und dem Fuchsbau.

Meine Meinung

Dieser Roman hat mich von einer Leseflaute befreit, in der ich vor Kurzem noch vor mich hindümpelte. Zuerst nur zögerlich, doch dann entfalteten die Ereignisse rundum Franka eine Art Sogwirkung.

Als Leser*in begleitet man Franka dabei, wie sie kopflos in ihr Heimatdorf zurückkehrt, um sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es ist das Wort „Nazischlampe“, das sie an ihre Zeit in der rechten Szene erinnert und es ihr unmöglich macht, ihrer engagierten Mitbewohnerin in die Augen zu schauen als wäre sie nie Teil dieses Systems gewesen, das sich hinter den Taten der NSU vor aller Augen versteckt. Ihre Mitbewohnerin, ihr neues Leben – all das lässt sie zurück, in der Hoffnung, auch die Scham hinter sich zu lassen und mit einem veränderten Selbstverständnis und Selbstbild zurückzukehren. So, wie Beate Zschäpe vor den Augen der Öffentlichkeit vor Gericht steht, geht Franka privat und in Gedanken mit sich selbst ins Gericht. Die Autorin baut damit eine interessante Parallele auf, der man im Verlauf der Handlung noch öfter begegnen wird. Das Private ist politisch und das Politische ist privat.

Frankas Erinnerungen bringen sie zurück in das Jahr 2006, genauer: in die Zeit des Fußball-Sommermärchens. Und so spielt sich die Geschichte auf zwei Zeitebenen ab: Einerseits in der Gegenwart, die Franks Flucht aus ihrem neuen Leben und die Rückkehr in ihr Heimatdorf erzählt. Andererseits reist man mittels zahlreicher Flashbacks zurück in die Zeiten von Frankas Kindheit und Jugend (streng genommen, bewegt man sich innerhalb der Vergangenheit also auch nochmal auf verschiedenen zeitlichen Ebenen). Die Übergänge zwischen diesen zeitlichen Ebenen sind fließend und erfolgen unangekündigt. Nach einer Weile bekommt man allerdings ein Gefühl dafür, dass eine Assoziation der Gegenwart eine Erinnerung und somit einen erzählerischen Übergang in die Vergangenheit auslösen könnte. Man verliert zwar für einen Augenblick die Orientierung, genau wie die Protagonistin, die von den Erinnerungen zuerst überfallen wird, sich ihnen dann aber mehr und mehr zuwendet.

Der personale Erzählstil schildert die Ereignisse auf eindringliche und fesselnde Weise aus Frankas Perspektive, man teilt ihr begrenztes Wissen und ihren eingeschränkten Blick auf die Welt. Das gerät in starken Kontrast zum eigenen Wissen, zu den eigenen Werten und Vorstellungen – denn Franka ist eine Täterin. Dieses Erzählen hält einen auf Distanz. Im Verlauf der Handlung rückt man aber immer näher an Franka heran und es entwickelt sich eine Art hilflose Sympathie ihr gegenüber. Man möchte ihr helfen, man will sie aufhalten, aber man weiß nicht so richtig wie und fühlt sich hilflos.

Dieser Roman wird aus der Perspektive einer Täterin erzählt. Es ist ausnahmsweise eine weibliche Perspektive auf Täterschaft und auf das Abrutschen in die rechte Szene Frankens (ja, nicht Ostdeutschlands!). Die Verortung der Geschichte ist klar: Die Kulisse ist ein fränkisches Dorf, das sich in der Nähe von Nürnberg und Herzogenaurach befindet. Dennoch lässt der Roman eine Art Allgemeingültigkeit zu, was dazu führt, dass niemand abwinken und sagen kann: „Sowas kann hier nicht passieren“.

„Das Dorf unterscheidet sich nicht vom Nachbardorf, könnte ein Klon tausend anderer Dörfer sein. Dorfplatz, Fußballplatz, Kirche, Kindergarten, Friedhof. Hier ist anderswo.“ (S. 111)

Man merkt diesem Roman an, dass es um mehr geht, als nur eine fiktionalisierte Realität. In diesem Roman steckt jede Menge Recherchearbeit und die Autorin lässt Erfahrungen aus ihrem eigenen Lebensschatz einfließen. Denn auch die Autorin ist in einem Dorf wie Frankas aufgewachsen. Auch sie kennt die Dorfgeschichten, die sich über Gartenzäune und den Metzgerthresen hinweg verbreiten. Die Mühe der Autorin hat sich gelohnt. Das Erzählte wirkt dermaßen authentisch, man hat das Gefühl, als stecke man mittendrin in diesem fränkischen Dorf und als stecke man fest in den sumpfigen Himmelsweihern, die einem ein Weiterkommen erschweren. Man fühlt das (vermeintliche) Gemeinschaftsgefühl, das Franka so in seinen Bann zieht, man ist dabei als sie abrutscht und sich immer tiefer im braunen Schlamm verliert.

Der Prozess der Selbstfindung steht in diesem Roman im Vordergrund. Dazu muss man aber erstmal herausfinden, wo sich Franka genau selbst verloren hat. Franka möchte gerne dazugehören, sie möchte Teil von etwas sein, denn als Jugendliche hat sie ihren Platz in der Welt noch nicht gefunden. Sie weiß nicht, wer sie einmal sein möchte oder wer sie überhaupt ist. Ihr bester Freund Leon ist dabei auch keine große Hilfe. Sie fühlt sich von allen alleingelassen und da kommt ihr die Freundschaft zu Patrick und Janna gerade recht. Franka ist keine Heldin, ihre Fehler treiben die Handlung voran und der Roman verlangt ein ständiges Reflektieren über das Gelesene.

Und so geht es weiter mit der Selbstfindung: Der Roman stellt die Frage nach Mitläufer-, Mittäter und Tätersein. Es geht um Identität, um die eigene Wahrheit, um starke Gefühle wie Wut, Einsamkeit, um die Frage nach Schuld und was sich hinter Schweigen, Erinnern und Vergessen verbirgt. Man weiß von Anfang an, dass es keine angenehme Lektüre sein wird, sondern, dass es dreckig, blutig und einsam wird. Man will Franka helfen, vielleicht sogar retten, aber man weiß auch, dass sie es allein schaffen muss.

Ich fand es beeindruckend, wie sich Frankas Vergangenheit immer enger mit ihrer Gegenwart verbindet und wie die Autorin es dann schafft, beides ineinander aufgehen zu lassen. Was Franka dabei findet, nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch auf ihre Familie, erschrickt und ernüchtert zugleich. Bei der Lektüre wird auch klar, dass es diese Biographien da draußen gibt und das ist keine neue oder gar bahnbrechende Erkenntnis, aber das macht sie nie weniger beängstigend.

Das Ende kam für meinen Geschmack etwas abrupt daher und wurde von einem etwas bitteren Nachgeschmack begleitet. Besonders ein Aspekt, auf den ich nicht genauer eingehen kann, ohne zu spoilern, kam mir einer künstlichen Absolution gleich, die es an dieser Stelle gar nicht gebraucht hätte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Autorin selbst nicht genau wusste, wie sie Frankas Selbstfindungsprozess abschließen könnte?

Mein Fazit

Der Debütroman „Unter Grund“ von Annegret Liepold hat mich zutiefst beeindruckt und emotional mitgenommen. Der Roman zeigt, dass die Frage nach der eigenen Identität – egal, in welche Richtung diese Frage geht – keine leichte ist. Wenn man sich unsere Gesellschaft so anschaut, dann sollte dieser Roman eigentlich eine Schullektüre werden. Absolute Leseempfehlung!

Weitere Meinungen zu “Unter Grund” von Annegret Liepold

- Rezension von Lust auf Literatur

- Rezension von Buchsichten