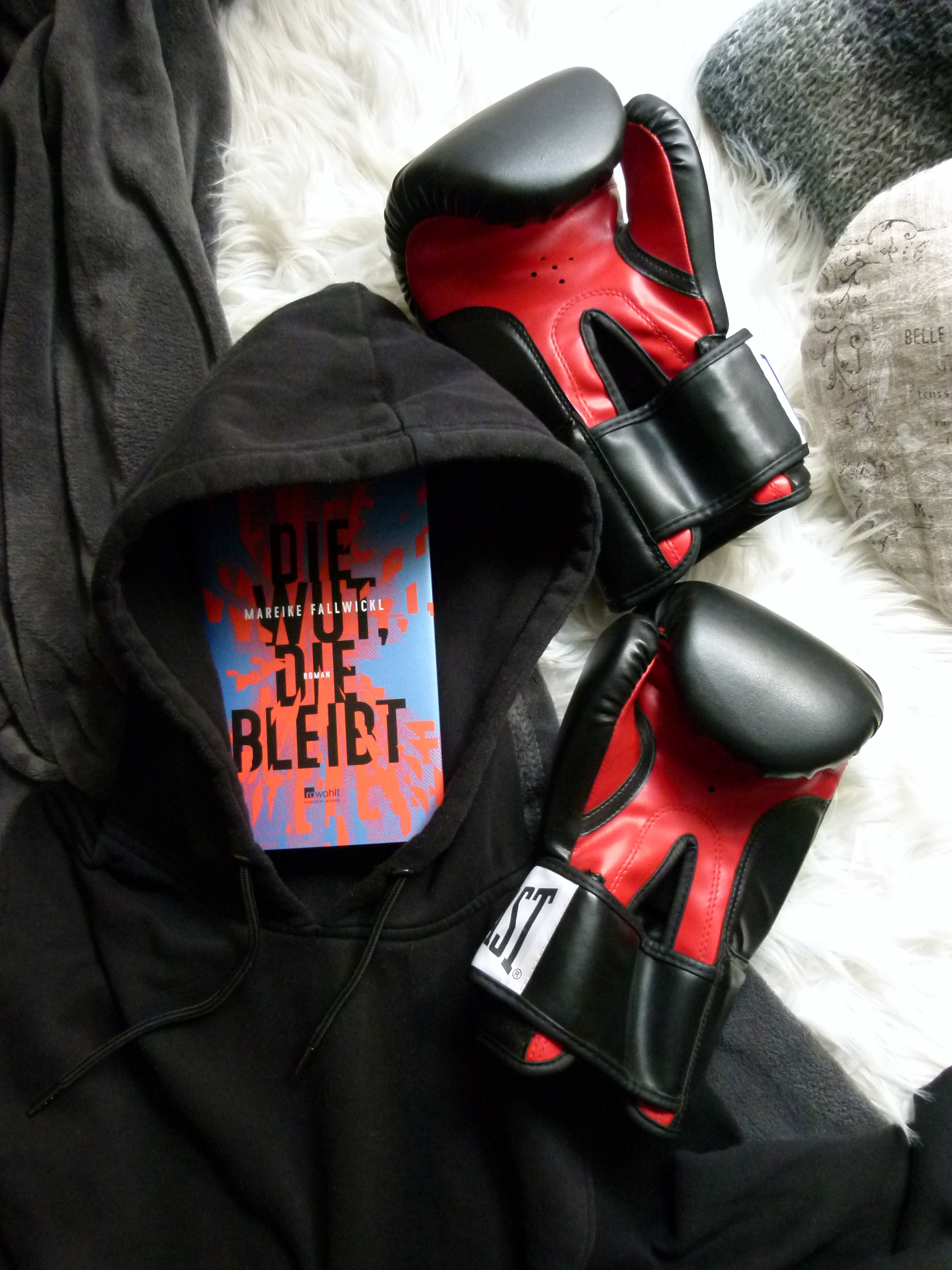

Die Wut, die bleibt – Mareike Fallwickl

Verlag: Rowohlt Verlag | Seiten: 384 Erschienen: 2022 |

Kurzbeschreibung

Das Salz. Als Helene vom Abendbrottisch aufsteht, holt sie nicht das fehlende Salz, sondern springt vom Balkon. Zurückbleiben: Lola, Helenes Tochter, die so viel Wut in sich trägt und schließlich ein Ventil für diese Wut findet; Sarah, Helenes beste Freundin und erfolgreiche Schriftstellerin, die von einem auf den anderen Tag zur Ersatz-Mutter von Lola und ihren zwei kleinen Brüdern wird. Und um sie herum: Männer – unfähig, abwesend und passiv.

Meine Meinung

Wer von dieser Rezension einen Lobgesang auf den Roman erwartet, dem*der musss ich leider sagen: Du bist hier falsch. Ich kann mich dem Hype, der dieses Buch zurzeit durch die Sozialen Medien begleitet, nicht anschließen. Als ich das Buch durch hatte, habe ich es fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Denn dieses Buch ist brandheiß: Überall im Roman schwelen kleinere und größere Konflikte, die aufflammen und heiß vor Wut und Zorn brennen.

„Die Wut, die bleibt“ ist beim besten Willen keine Gute-Laune oder Gute-Nacht-Geschichte. Die Autorin provoziert ganz bewusst, sie übertreibt und geht ins Extreme. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie sich an manchen Stellen damit übernimmt. Die Autorin versucht jeden feministischen und/oder gesellschaftlichen Konflikt einzubeziehen. Die Liste der Themen ist lang (und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit). Im Vordergrund stehen die strukturelle Unterdrückung der Frau, sexualisierte Gewalt, Care-Arbeit und Mutterschaft. Über all diesem thront die weibliche Wut. Auch die Pandemie spielt, wenn auch nur im Hintergrund, eine Rolle. Weniger wäre hier tatsächlich mehr gewesen.

Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten mich mit irgendeiner der Hauptfiguren zu identifizieren. Zu Beginn des Buches dachte ich, dass ich mehr Gemeinsamkeiten mit Sarah, Helenes bester Freundin, hätte (sie ist knapp 10 Jahre älter als ich). Doch das stellte sich nach ein paar Kapiteln als Fehlannahme heraus. Außerdem ist Sarah das wandelnde Patriarchat: Sie hat es so dermaßen internalisiert, dass es fast die Grenze zum Lächerlichen überschreitet. Dennoch war ich im Verlauf des Romans mehr auf ihrer Seite. Auch die Entwicklung, die sie durchmacht, hat sie mir recht sympathisch gemacht.

Dann gibt es da noch Lola, Helenes 15-jährige Tochter (sie ist knapp 15 Jahre jünger als ich), die mich zunächst in ihrer Wissbegier und in ihrem feministischen Lernen an mich erinnert hat – da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Lola erscheint so dermaßen aufgeklärt, moralisch überlegen und unangreifbar, fast wie eine Erwachsene. Dabei klingen ihre feministischen Lehrsätze so absolut, so plakativ als wären sie die einzig gültige Wahrheit. Sie klingen aber auch nach instagram-taugleichen Slogans des Mainstream-Feminismus. Mehr als einmal habe ich mich gefragt, ob hier tatsächlich eine pubertierende und wütende Teenagerin spricht oder ob die Autorin die Figur einfach nur instrumentalisiert und als Sprachrohr für ihre eigene Wut benutzt. Besonders in den Dialogen zwischen Lola und Sarah werden so viele feministische Themen auf belehrende und provokative Weise angeschnitten, aber nicht weiter vertieft. Das sorgte bei mir für einen ganz schön überspannten Geduldsfaden. Wie gesagt: Weniger ist manchmal mehr.

Nach einem Vorfall belegen Lola und ihre beste Freundin Sunny einen Selbstverteidigungskurs. In der weiteren Entwicklung radikalisieren sich die Freundinnen immer weiter: Zusammen mit zwei weiteren jungen Frauen drehen sie die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen um, und zwar mit Gewalt. Diese Gewalt war auch der Grund warum ich ab ungefähr Seite 252 (vielleicht schon ein paar Seiten vorher) keine Lust mehr hatte weiterzulesen. Lolas Radikalisierung hat mir ganz einfach den Spaß an der Geschichte verdorben. Auf emotionaler Ebene gebe ich zu: Die Idee, dass Frauen zurückschlagen, sich für all die Ungerechtigkeit rächen, ist an sich ein verlockendes Szenario, das mir erst vor Kurzem in einem anderen Roman („Gestapelte Frauen“ von Patrícia Melo) begegnet ist (allerdings hatte die Gewalt dort einen anderen Schwerpunkt). Der Autorin gelingt es sehr gut, über die Wut, die diese Frauen empfinden und über den Wunsch zurückzuschlagen, zu erzählen.

Auf rationaler Ebene hingegen kann ich aber nur die Augen verdrehen. Mich stört, dass die überbordende Gewalt als DIE feministische Lösung für Sexismus, Misogynie und Gewalt gegen Frauen propagiert wird; dass Gewalt DAS Instrument für gesellschaftlichen Wandel zugunsten der Frau darstellen soll. Damit konnte ich einfach nichts anfangen und ja, dieser Ansatz macht mich wütend. Für Gegenstimmen gibt es im Roman auch keinen Platz. Die „Gegenargumentation“ verpufft wie ein Tropfen auf heißem Stein. Ich frage mich: Was ist daran feministisch? Mir wurde einmal gesagt, dass junge Feminist*innen in ihren feministischen Kämpfen und in ihrer Wut nicht kreativ und mutig genug wären. Ich bin mir sicher, dass Gewalt nicht als Lösung gemeint war. Denn Gewalt ist keine produktive Lösung für Wut, egal welche hehren Absichten sich dahinter verstecken. Misogynie und sexualisierte Gewalt sind ein kompliziert-komplexes Thema und ich kann hier nur für mich sprechen, wenn ich sage, dass die Gewalt und die Radikalisierung von Lola nicht der Umgang mit sexualisierter Gewalt sind, den ich mir wünsche. Aber die Autorin wollte mit Lolas Geschichte provozieren und polarisieren – dieser Plan ist aufgegangen.

Abgesehen davon, dass die Männer in diesem Roman zum Sündenbock stilisiert werden (auch wenn Systemkritik in aller Munde ist), kommen auch die Partner der Frauen sehr schlecht weg. Ob mir das gefällt – weiß ich nicht. Es erschien mir zu einfach. Dennoch: Männer behaupten immer, dass sie alles könnten und auch in diesem Roman beweisen sie, dass sie in ihrer Unfähigkeit und Abwesenheit einsame Spitze sind und darin brillieren. Es sind abwesende, passive und unfähige Männer- und Vaterfiguren.

„Die Wut, die bleibt“ ist ein feministischer Roman, erzählt aus einer privilegierten, weißen, cis-Perspektive. Kapitelweise wird gegendert oder auch nicht (abhängig von der wechselnden Erzählperspektive), aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass die Geschichte ziemlich in ihrer Binarität verfahren ist. Sprachlich fand ich den Roman sehr ansprechend. Eine eher neutrale, nüchterne Erzählweise wird stellenweise von ausgefallen sprachlichen Bildern durchbrochen. Auch die Sprechstimmen waren den Figuren und ihrem Wesen entsprechend.

Die Intention des Romans könnte klarer nicht sein: Die Geschichten von Helene, Sarah und Lola sollen aufrütteln, provozieren und auf all die Missstände unserer Gesellschaft aufmerksam machen unter denen Frauen leiden. Klar und deutlich, schonungslos und roh. Der Roman möchte polarisieren und wütend machen – auf die eine oder andere Weise gelingt ihm das. In vielerlei Hinsicht ist „Die Wut, die bleibt“ ein wichtiger Roman, der vieles richtig macht. Einigen kann die Geschichte sicherlich die Augen öffnen und auf andere empowernd wirken. Er kann dafür sorgen, dass Leser*innen sich verstanden und gesehen fühlen – und das ist eine gute und wichtige Sache. Das Ende hat einen eher versöhnlichen Ausklang, aber denn hoffe ich, dass sich junge Feminist*innen Lola und ihre Freundinnen in ihrer Radikalität nicht allzu sehr zum Vorbild nehmen.

Mein Fazit

Der Roman „Die Wut, die bleibt“ ist laut und macht Stimmung – und das zurecht. Aber ich bin unschlüssig – denn was bleibt davon für „den“ Feminismus über? Dialoge? Diskussionen? Wahre Veränderung? Ich kann den Hype um dieses Buch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber zu meinen Jahreshighlights wird er nicht zählen. In vielerlei Hinsicht war er mir zu krass und zu einfach gestrickt. Der Roman passt in unsere Zeit, will aber zu viel und schießt damit über das Ziel hinaus.

Weitere Meinungen zu “Die Wut, die bleibt” von Mareike Fallwickl

- Rezension von Literat(o)ur

- Rezension von Leseschatz

- Rezension von wort.bildung (Instagram)

Es geht doch nicht darum, dass Du das alles richtig findest. Es geht nicht um Dich. Es geht genau um all diese kontroversen Gefühle und dass wir nicht wissen, was „richtig“ ist. Mein Eindruck ist nicht, dass der Roman mir eine moralische Richtung vorgibt oder gar vorschreibt. Er zeigt einfach auf, welch intensive Gefühle die gesellschaftliche Realität hervorruft. Ich finde nicht, dass das Buch zu viel will. Ich glaube, es „will“ gar nichts. Nur da sein und gespürt werden. Ich glaube, das ist genau das Problem, es muss nicht alles perfekt eingeordnet werden und auf „Richtigkeit“ überprüft werden. Niemand sagt dass was die Protagonistinnen machen der perfekte Weg ist. Lasst uns doch der Nicht-Perfektion, der Verzweiflung, dem Nicht-Wissen einen Raum lassen. Ich finde das ist mehr als verständlich, nichts in diesem Kontext ist eindeutig, klar, allgemein gültig.

Es geht doch nicht darum, dass Du das alles richtig findest. Es geht nicht um Dich. Es geht genau um all diese kontroversen Gefühle und dass wir nicht wissen, was „richtig“ ist. Mein Eindruck ist nicht, dass der Roman mir eine moralische Richtung vorgibt oder gar vorschreibt. Er zeigt einfach auf, welch intensive Gefühle die gesellschaftliche Realität hervorruft. Ich finde nicht, dass das Buch zu viel will. Ich glaube, es „will“ gar nichts. Nur da sein und gespürt werden. Ich glaube, das ist genau das Problem, es muss nicht alles perfekt eingeordnet werden und auf „Richtigkeit“ überprüft werden. Niemand sagt dass was die Protagonistinnen machen der perfekte Weg ist. Lasst uns doch der Nicht-Perfektion, der Verzweiflung, dem Nicht-Wissen einen Raum lassen. Ich finde das ist mehr als verständlich, nichts in diesem Kontext ist eindeutig, klar oder allgemein gültig.

Hallo Nina, danke für deinen Kommentar und auch für deine Kritik! Da die Lektüre des Romans nun schon eine Weile her ist, kann ich mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Falls du das Buch gerade erst gelesen hast, bist du mir gegenüber im Vorteil.

Diese Rezension basiert auf meinen Eindrücken, die der Roman während der Lektüre in mir hervorgerufen hat. Wenn ich der Meinung bin, dass Gewalt keine produktive Lösung sein kann und dass ich hoffe, dass das Verhalten der Protagonistinnen keine Nachahmer*innen in der Realität findet, dann kann ich das in meiner Rezension auch so zum Ausdruck bringen. Aber es ist nur meine Meinung, die keine Allgemeingültigkeit hat oder verlangt.

Möglicherweise war „propagieren“ die falsche Wortwahl. Damit möchte ich nicht sagen, dass das Buch oder die Autorin uns eine moralische Handlungsrichtlinie vorgeben möchte. Ich wollte damit lediglich ausdrücken, dass mir der Fokus auf Gewalt und das Ausblenden anderer Positionen missfallen hat.

Ich denke nicht, dass der Roman einfach „nur“ da sein und gespürt werden will (wobei das natürlich ein wichtiger Bestandteil der Lektüre ist). Ich glaube schon, dass die Autorin mit ihrem Buch eine Diskussion in Gang bringen wollte. Das Buch soll unseren moralischen Kompass herausfordern und uns als Individuum und als Gesellschaft provozieren. Dazu gehört mMn auch, bestimmte Dinge auf ein Richtig oder Falsch zu hinterfragen. Ob man dann zu einer abschließenden Lösung kommt oder kommen muss, steht auf einem anderen Blatt.

Daher gefällt mir dein Aufruf, „der Nicht-Perfektion, der Verzweiflung, dem Nicht-Wissen einen Raum [zu] lassen“. Das sollten wir wirklich häufiger tun.